“谢谢法官,为我收到了1000元,太感谢了!”法庭上,聋哑人罗某某用手语比划出这句无声的感谢,这场没有声音的民间借贷纠纷,因法院的“特殊操作”变得温暖动人——两位聋哑当事人,一位手语翻译老师,一位贴心法官,用文字、表情和手势架起了一座“沟通桥”。

2023年8月起,聋哑人罗某某通过微信陆续给网友侯某某转账8020元,原本说好是“借钱买彩票”,可侯某某只承认5000元是借款,剩下的说是“合伙投资买彩票”。多次催要无果后,罗某某无奈起诉。

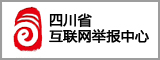

承办法官接受本案后,了解到原告罗某某是聋哑人,为了确保罗某某能“说”出心声,法官便通过用笔写字的方法与原告罗某某一句一句地进行交流。此外,因原告提供的联系方式无法联系到被告,承办人及时采取网络查控的方法,冻结了被告的微信账号及银行账号,这才联系上被告。因被告侯某某也是聋哑人,承办人便通过微信和原被告交流调解,多番协商下原告同意解除了被告微信账号的冻结,被告及时向原告微信转款1000元,并表态余款会及时支付给原告。

但由于被告侯某某在开庭前未向原告支付下余款项,渠县法院依法公开开庭审理。为确保庭审活动的正常开展,庭审前邀请了聋哑学校的专业手语翻译老师到庭提供辅助服务,并向手语翻译老师提前介绍了本案案情、当事人争议焦点以及开庭审理案件的相关程序等,确保翻译工作准确、顺畅。

原告到庭,被告无正当理由未到庭。

庭审中,承办法官尽可能的放缓庭审节奏、放慢语速,耐心等待原告与翻译老师手语交流,并采取多次、重复发问。法庭上的“指尖芭蕾”确保当事人“说”得清,“听”得懂。

整个庭审工作有条不紊的进行,原告用手语比划到“谢谢法官,为我收到了1000元,太感谢了!”“侯某某为了买彩票,向我借款,多次催要都不还!”

庭审后,渠县法院及时作出判决:判令被告侯某某支付原告罗某某借款,并负担案件诉讼费及保全费。

“聋哑人打官司,最难的不是法律问题,而是如何让他们切实感受到公平正义。”

在本案审理过程中,受身体限制,存在沟通和理解等方面的局限性,聋哑当事人容易产生焦虑情绪。承办法官从残疾人实际需求出发,采取手写及微信聊天的方式,耐心与其沟通,缓解当事人焦虑情绪。

聋哑人“听不见、道不出”,为了保障在其庭审过程中“说话”的权利,承办法官邀请了手语翻译老师共同参与整个庭审,用无障碍司法护航“无声的世界”。

诉讼“无声”,司法有情,渠县法院将用更多元的方式守护残障群体的权益,让司法关怀滋润民心、温暖人间。

(熊英)

四川法制网

四川法制网

法治文化研究会

法治文化研究会

川公网安备 51010402001487号

川公网安备 51010402001487号